Monitoring - espèces et milieux

Des nouvelles connaissances sont acquises sur le territoire, en développant des collaborations et des projets de recherche avec les centres de compétences sur les thèmes de la forêt, la faune, la flore et le paysage.

Monitorings scientifiques

Objectifs

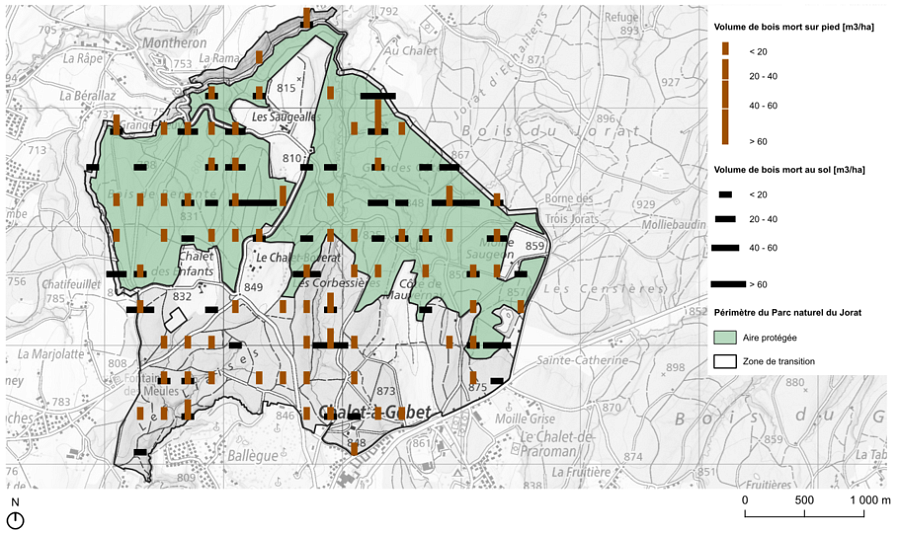

Documenter l'évolution des structures forestières (essences, diamètres des arbres, quantité de bois mort, etc.) entre l’aire protégée et la zone de transition du Parc naturel du Jorat.

Description du projet

L’objectif de ce suivi est de documenter l'évolution des structures forestières grâce aux indicateurs de l’Inventaire forestier national (IFN) comprenant notamment volume et qualité du bois mort, dendromicrohabitats, composition en essences.

Des placettes sont distribuées dans l’ensemble du Parc naturel. Cette stratification permet de comparer l’évolution de la structure forestière entre les deux zones.

Ce suivi permettra de mettre en évidence :

- Dans l’aire protégée : les changements induits par la non-exploitation ;

- En zone de transition : si les objectifs sont atteints en termes de pratique d’une sylviculture proche de la nature, grâce à un effort particulier fourni par le propriétaire en termes de vieux bois et de bois mort.

Aussi, les relevés effectués par l’IFN sur le Plateau suisse seront une base de comparaison entre les deux zones du Parc naturel et le reste du massif forestier joratois.

Période de relevé

2022, tous les 10 ans

Réalisation et financement

- Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL)

- Inspection cantonale des forêts (DGE-FORET)

Principaux résultats du point initial

Il y a un faible volume de bois mort dans le périmètre du Parc naturel, 15.3 m3/ha dans l’aire protégée et de 10.6 m3/ha dans la zone de transition. Vingt-cinq essences d’arbres ont été recensées dans le périmètre du Parc naturel, avec l’épicéa et le sapin blanc qui dominent, témoignant de la gestion forestière intensive pratiquée par le passé. Cette dernière se fait également ressentir au niveau des diamètres des arbres. En effet, 75% des arbres ayant un diamètre de plus de 36 cm sont des conifères.

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

Objectifs

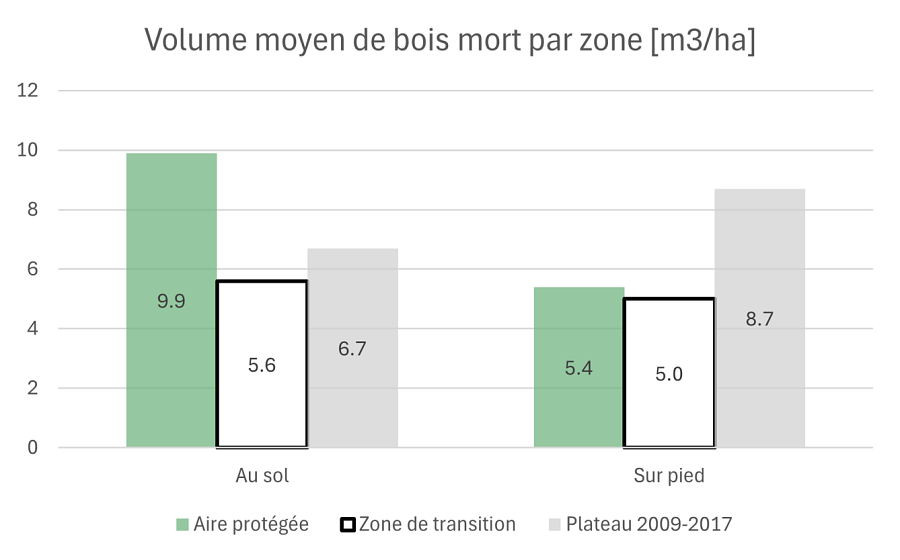

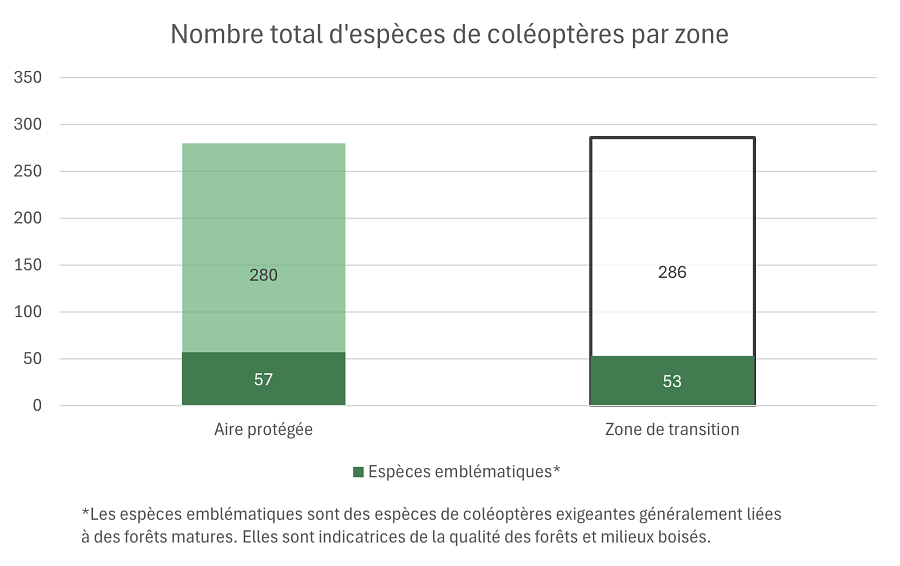

Documenter l'évolution des communautés saproxyliques, c’est-à-dire les espèces liées au vieux bois et au bois mort, dans une forêt en libre évolution, dans l’aire protégée par rapport à la zone de transition.

Description du projet

Tributaires du vieux bois et du bois mort (volume et qualité), les communautés saproxyliques, dont les coléoptères et les champignons, sont de bons indicateurs de l’évolution du milieu forestier. Leur suivi permet de documenter leur évolution et de la comparer entre une forêt en libre évolution et une forêt toujours exploitée, mais de manière plus proche de la nature.

Comme le massif forestier du Jorat est hétérogène, la distribution des placettes prendra en compte une double stratification : composition en essence et volume de bois mort. Nous pourrons donc suivre l’évolution des communautés par rapport à ces deux paramètres.

Période de relevé

2022-2023, tous les 10 ans

Réalisation et financement

- Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL)

- Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL)

- Université des sciences appliquée de Zürich (ZHAW)

- Inspection cantonale des forêts (DGE-FORET)

Principaux résultats du point initial

Les résultats des relevés effectués en 2022 ont montré que près de 53'980 individus, appartenant à 393 espèces de coléoptères saproxyliques, ont été déterminés. L’aire protégée et la zone de transition possèdent le même nombre approximatif d’espèces. En ce qui concerne les champignons du bois mort, 376 espèces ont été identifiées, dont 37 sont sur la liste rouge*. Il y a peu de différence en termes de nombre d’espèces entre les deux zones du Parc naturel. Ces résultats montrent d’une part une richesse spécifique influencée par des décennies d’exploitation forestière et d’autre part que la dynamique naturelle n’est pas encore en place dans l’aire protégée. Dans le futur, des différences plus marquées devraient être observées. Cela témoigne du temps forestier, bien plus lent que le temps humain.

* « Les listes rouges constituent des rapports d’expertise scientifiques qui dressent le bilan du degré de menace pesant sur les espèces et milieux naturels indigènes. » Info fauna

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

Objectifs

Documenter l'évolution des populations d'amphibiens en zone de transition afin d’attester de l’état de l’habitat et documenter l’évolution des populations dans un contexte de libre évolution.

Description du projet

Les amphibiens, comme d’autres groupes taxonomiques, sont dépendants des milieux humides pour leur reproduction. Cependant, les amphibiens du Jorat étant forestiers, ils ont également besoin de structures de bois mort au sol pour garantir une température et un taux d’humidité durant le reste de l’année (par ex des souches, tas de branches, bois mort au sol, etc.). Les plans d’eau ne sont plus entretenus dans l’aire protégée du Parc naturel du Jorat mais sont renforcés en zone de transition. De ce fait, il est important de suivre les populations de l’entier du Parc naturel afin de documenter leur évolution.

Période de relevé

Printemps 2021 et 2022, tous les 4 ans

Réalisation et financement

Equipe du Parc naturel du Jorat

Principaux résultats du point initial

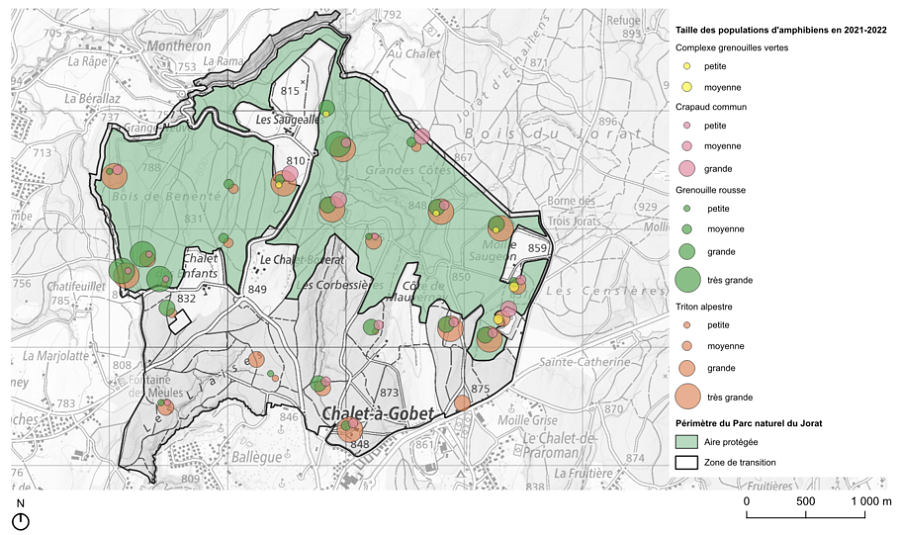

Les espèces les plus communes observées sont la grenouille rousse, le crapaud commun, le triton alpestre et le complexe des grenouilles vertes.

La taille des populations d'amphibiens du Parc naturel du Jorat, calculée selon la méthode OFEV 2012, est assez remarquable (Figure 2). Le crapaud commun présente une moyenne à grande taille de population dans 13 des 26 sites humides recensés dans le Parc naturel. La population de grenouilles rousses, quant à elle, est moyenne à très grande dans 16 sites sur 26 et celle des tritons alpestres de grande à très grande dans 18 sites sur 26. Tous les sites abritant des plans d’eau dans le Parc naturel du Jorat semblent importants pour l’une ou l’autre des trois espèces les plus observées en 2021 et 2022, à l’exception d’un lieu situé au sud du Parc naturel, au cœur du lieu-dit Les Liaises, en zone de transition.

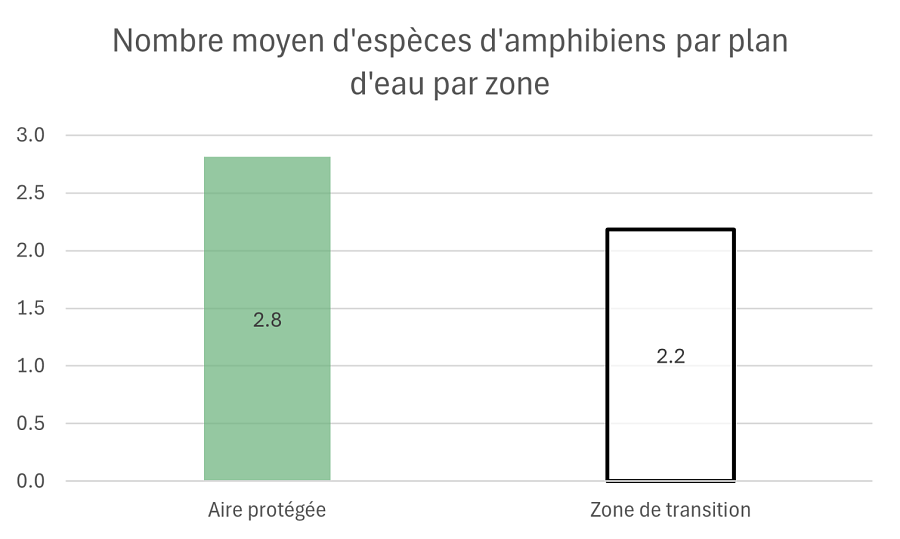

La richesse spécifique moyenne des plans d’eau de l’aire protégée du Parc naturel (2.8 espèces/plan d’eau en moyenne) est à la fois légèrement plus élevée que celle des plans d’eau de la zone de transition (2.2 espèces/plan d’eau en moyenne) et que celle des plans d’eau forestiers du Canton de Vaud situés entre 700 et 1'000 m d’altitude recensés en 2020 (2.66 espèces/plan d’eau en moyenne).

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

Objectifs

Documenter l'évolution des populations d'odonates en zone de transition afin d’attester de l’état de l’habitat et documenter l’évolution des populations dans un contexte de libre évolution.

Description du projet

Les odonates, comme d’autres groupes taxonomiques, sont dépendants des milieux humides .Ces derniers ne sont plus entretenus dans l’aire protégée du Parc naturel du Jorat mais sont renforcés en zone de transition. De ce fait, il est important de suivre les populations dans l’entier du Parc naturel afin de documenter leur évolution.

Période de relevé

Printemps et été 2021-2022, tous les 4 ans

Réalisation et financement

Mandat

Principaux résultats du point initial

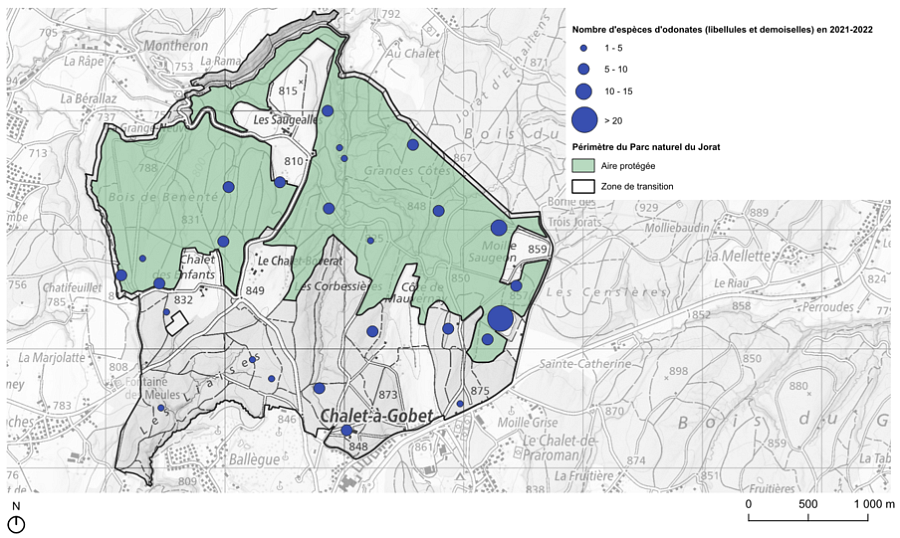

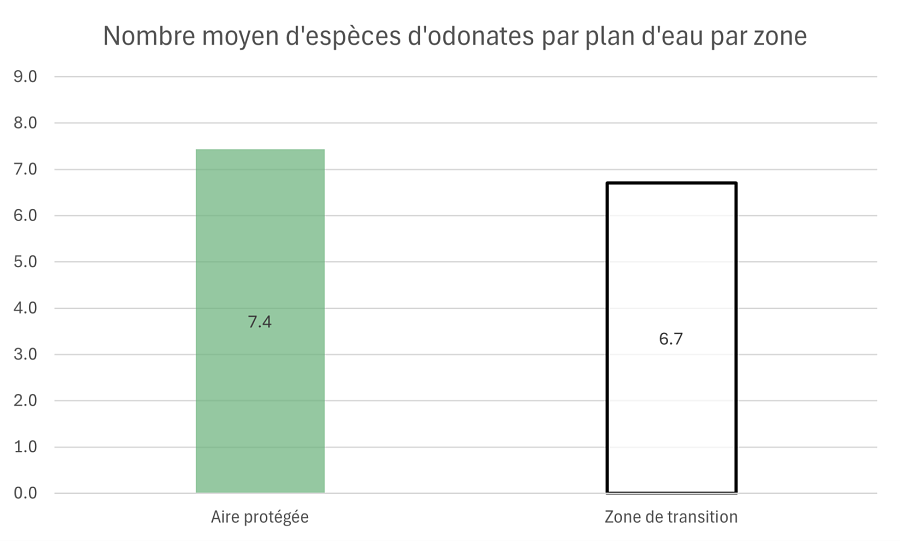

Quelques 28 espèces ont été observées en 2021 et 2022 sur les mares et étangs du Parc naturel. 17 espèces d’odonates ont été observées dans l’aire protégée lors de l’inventaire 2022.

Les deux espèces emblématiques sont Cordulegaster boltonii et surtout Cordulegaster bidentata. Sans grande surprise, l’Etang de la Bressonne accueille le plus grand nombre d’espèces, de par sa taille et son exposition au soleil.

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

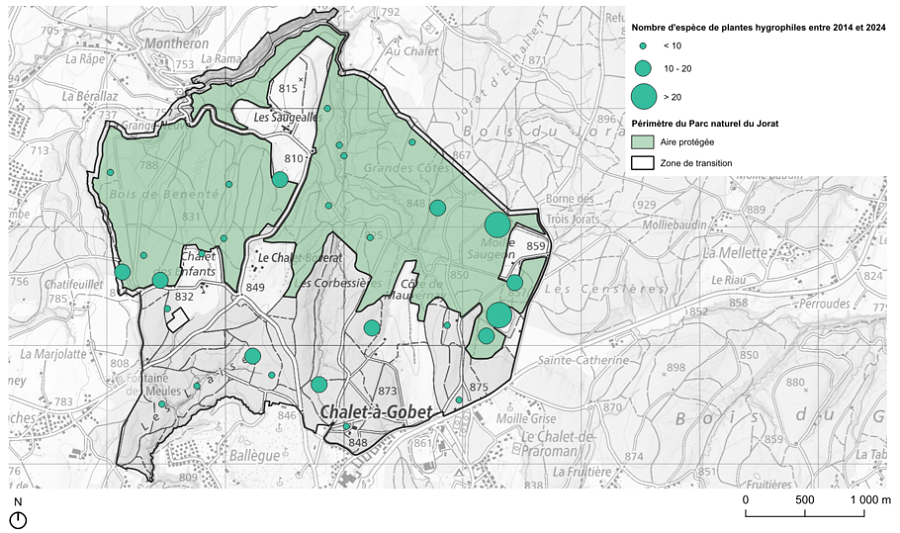

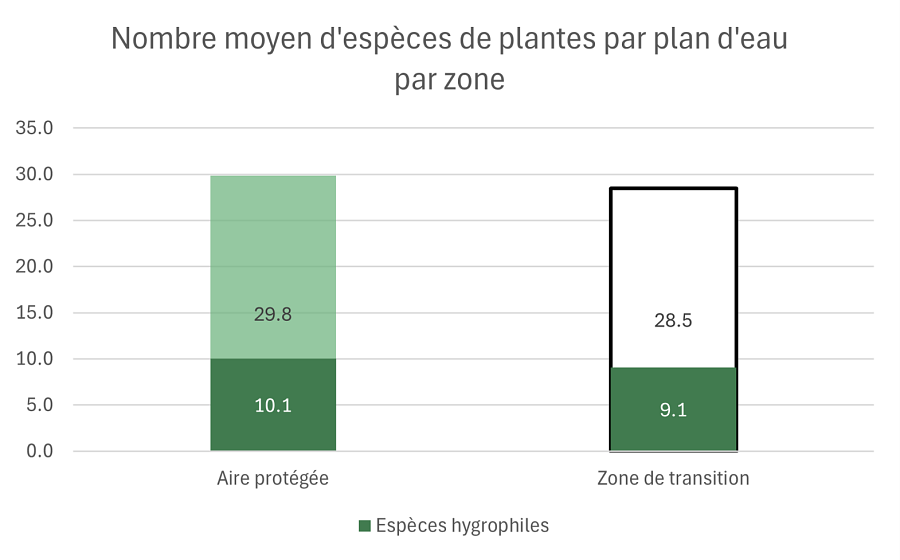

Objectifs

Documenter l'évolution de la flore aquatique en zone de transition afin d’attester de l’état de l’habitat et documenter l’évolution des populations dans un contexte de libre évolution.

Description du projet

La flore aquatique, comme d’autres groupes taxonomiques, est dépendante des milieux humides. Ces derniers ne sont plus entretenus dans l’aire protégée du Parc naturel du Jorat mais sont renforcés en zone de transition. De ce fait, il est important de suivre les espèces présentes dans l’entier du Parc naturel afin de documenter leur évolution.

Période de relevé

Printemps et été 2021-2022, tous les 4 à 8 ans selon la valeur biologique des mares

Réalisation et financement

- Mandat

- Unité Nature du Service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne

Principaux résultats du point initial

40 espèces hygrophiles, c'est-à-dire qui apprécient les milieux humides, ont été recensées sur les 15 sites les plus riches du Parc naturel du Jorat. La richesse spécifique moyenne entre les deux zones du Parc naturel n’est pas significativement différente. Dans l’aire protégée, les mares ne sont plus entretenues afin de garantir la libre évolution des processus naturels alors que celles de la zone de transition bénéficient de mesures de gestion. A termes, les plans d’eau de l’aire protégée évolueront vers des surfaces de forêt marécageuse (frênaie ou aulnaie) et, durant cette transition, une différence de composition végétale sera probablement observée entre les deux zones du Parc naturel.

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

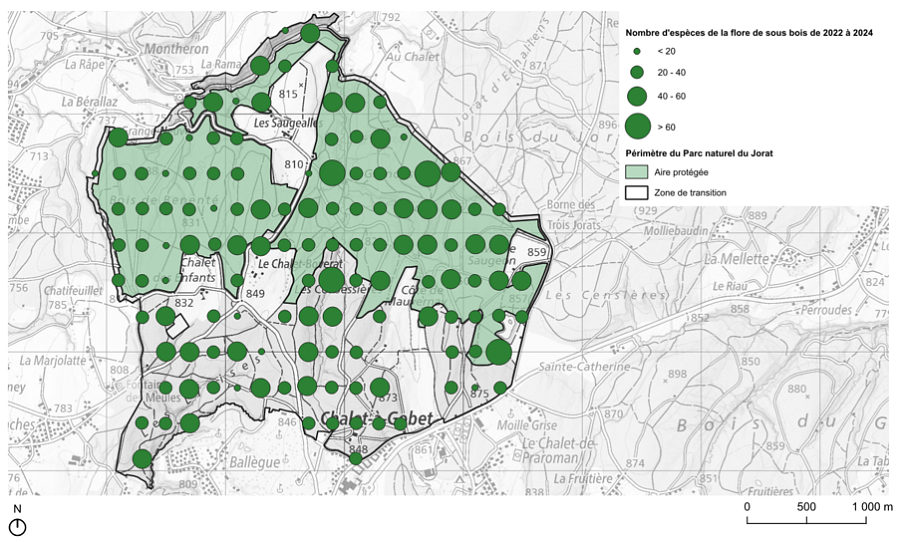

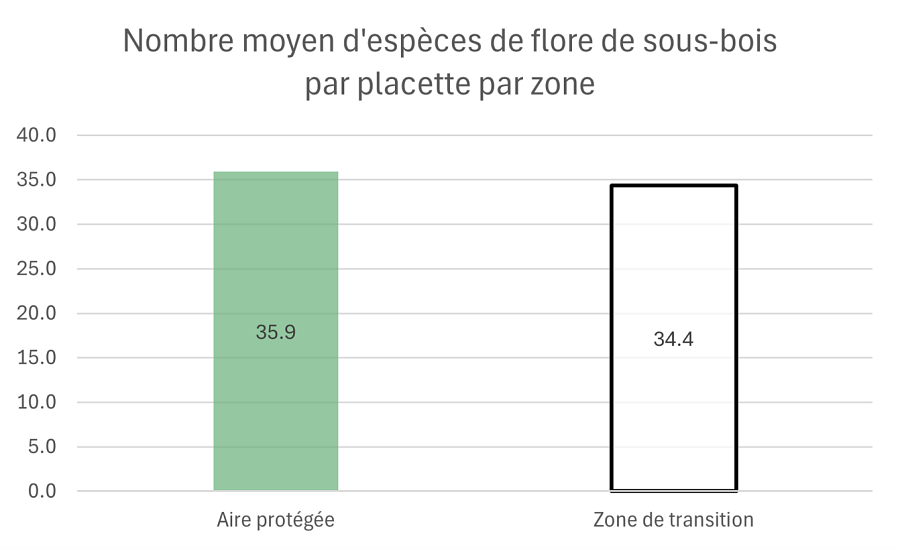

Objectifs

Documenter l'influence de la réserve forestière naturelle sur la flore du sous-bois, héliophile, c’est-à-dire qui aime la lumière du soleil, et peu étudiée.

Description du projet

La structure forestière va se modifier avec la mise en réserve de l’aire protégée. Cela a pour conséquence de modifier certains paramètres tels la lumière, le sol, etc. Ces changements auront des impacts (positifs et/ou négatifs) sur la flore du sous-bois, peu étudiée. Il est donc intéressant de suivre l’évolution de cette flore en lien avec les changements de la structure forestière.

Période de relevé

Eté 2022-2024, tous les 10 ans

Réalisation et financement

- Université de Lausanne

- Naturéum

- Mandat

Principaux résultats du point initial

La richesse spécifique moyenne de la flore forestière du sous-bois est plutôt homogène sur le territoire du Parc naturel du Jorat, témoignant de la faible diversité d’habitats que l’on peut retrouver. Malgré l'appartenance des forêts du Parc naturel aux communautés normalement dominées par des feuillus (i.e. hêtraies), seules 34 placettes sur 129 sont réellement dominées par des feuillus, 36 sont codominées par des sapins blancs et des hêtres et 59 sont dominées par les conifères, le plus souvent des épicéas. Cela montre l'importante influence de l'exploitation forestière passée sur la composition des forêts en termes d’essences d’arbres.

Ces tendances évolueront d’ici une voire plusieurs décennies, notamment par l’action de la dynamique forestière naturelle opérant au sein de l’aire protégée mais aussi des changements climatiques.

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

Objectifs

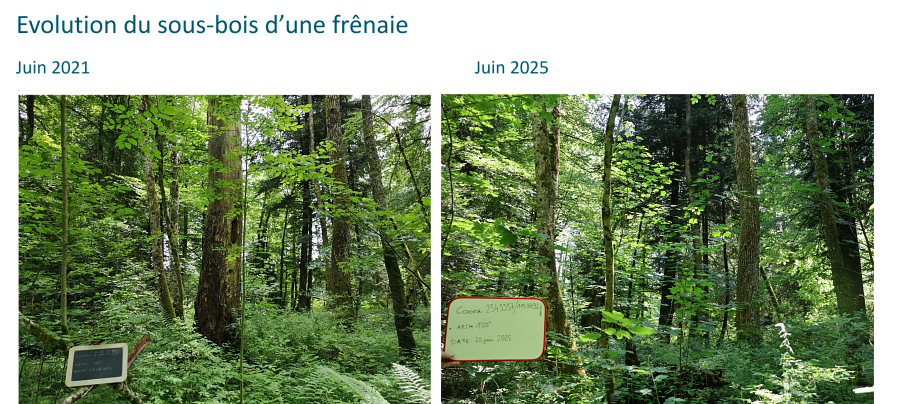

Documenter les processus naturels opérant au sein de l’aire protégée, de manière visuelle.

Description du projet

Afin d’attester des modifications liées aux processus naturels opérant à des endroits précis dans l’aire protégée, un monitoring photographique est réalisé. Ces sites comprennent un certain nombre de bordures de chemins, d’anciennes pistes forestières, de plans d’eau, de frênaies humides, de vieux peuplements forestiers et de sites où le castor d’Europe est présent.

Période de relevé

Depuis 2021, chaque année ou tous les deux ans selon les milieux

Réalisation et financement

Equipe du Parc naturel du Jorat

Principaux résultats du point initial

La largeur des chemins n’est pas impactée par la végétation après deux ans sans fauche, quel que soit le revêtement.

Les photos de certains layons démontrent que les utilisateurs semblent encore les emprunter, malgré leur fermeture en 2021 par la Ville de Lausanne. Cependant, la végétation reprend petit à petit ses droits. Peu de différence est à noter du côté des vieux peuplements ou des frênaies humides, ils restent stables à ce jour. Finalement, les plans d’eau s’embroussaillent peu à peu, ce qui est à attendre dans un contexte de libre évolution des processus naturels.

En ce qui concerne les layons de débardage comportant des traces d’utilisation humaine, ils semblent de moins en moins empruntés. Il faut souligner que, en 2024, deux événements peuvent avoir influencé le comportement du public : premièrement, l’inauguration officielle du Parc naturel du Jorat et, deuxièmement, la signalétique mise en place dans le territoire. La décision du Tribunal fédéral en 2023 de rejeter les recours contre la Décision de classement de l’aire protégée du Parc naturel a également initié les changements d’usages au préalable.

Peu de différences sont à noter dans les frênaies marécageuses, tant au niveau de la strate arbustive que dans la canopée. Elles semblent stables. A noter que certains éléments structurels du paysage ont évolué, par exemple des arbres morts qui amorcent leur chute ou qui se sont effondrés.

Même tendance pour les vieux peuplements : ces derniers restent encore stables et peu de changements sont à observer entre 2021, 2023 et 2025. Cela témoigne du temps forestier, bien plus lent que le temps humain. En effet, le cycle forestier s’étend sur environ cinq siècles minimum. En deux ans, sauf événement météorologique extrême (tempête, vents violents, etc.), nous pouvons nous attendre à observer le même paysage forestier dans ces vieux peuplements, qui n’ont simplement plus fait l’objet de coupe de bois depuis environ trente ans. Ces sites sont considérés comme âgés par rapport au reste de la forêt exploitée jusqu’en 2020, mais restent encore jeunes d’un point de vue du cycle biologique.

© Parc naturel du Jorat

© Parc naturel du Jorat

© Parc naturel du Jorat

© Parc naturel du Jorat

© Parc naturel du Jorat

© Parc naturel du Jorat

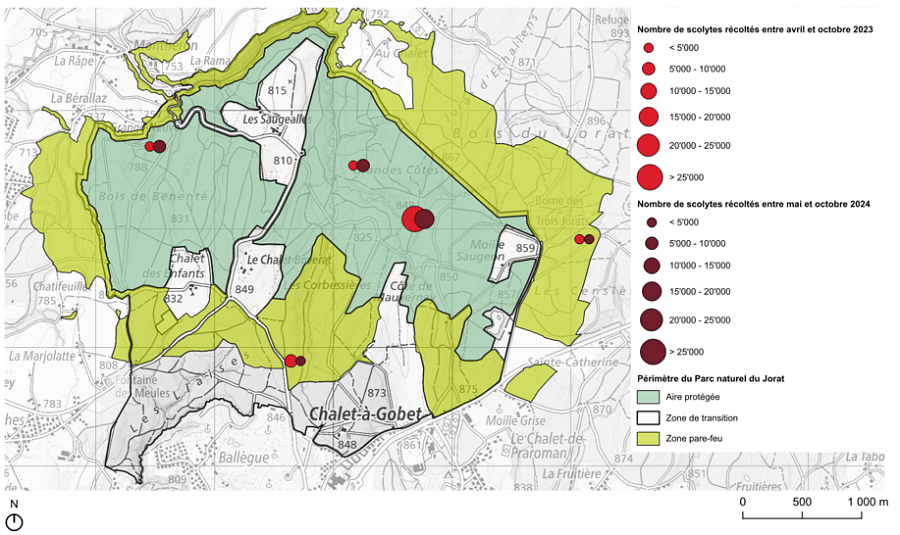

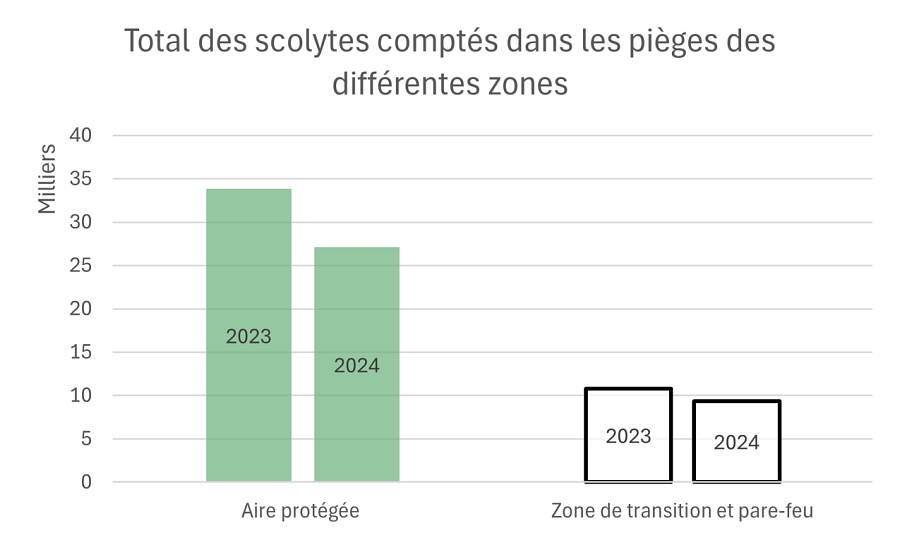

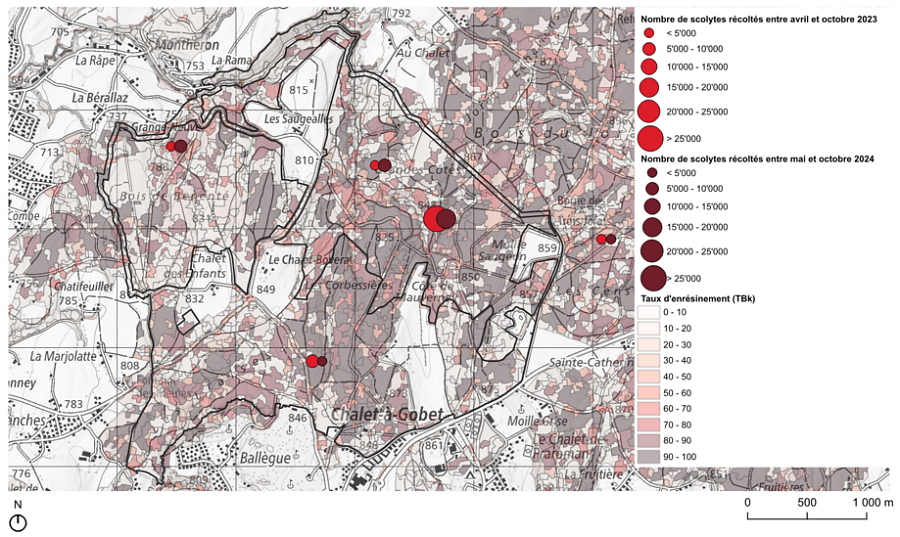

Objectifs

Surveiller les quantités de Bostryche typographe (Ips typographus) et leur période d’activité au sein du Parc naturel du Jorat.

Description du projet

Un concept de surveillance est mis en place dans le Parc naturel du Jorat et dans une zone pare-feu de 500 m autour de l’aire protégée (seuil de dispersion du scolyte). Les pièges à phéromones permettent de connaître les périodes de vol de l’insecte et ainsi cibler les recherches de foyers dans les forêts exploitées adjacentes à l’aire protégée. Ces renseignements sont précieux pour le corps forestier et permettent de renforcer les connaissances sur le cycle de vie du Bostryche typographe dans le Jorat.

Période de relevé

Avril à octobre, chaque année depuis 2023

Réalisation et financement

- Equipe du Parc naturel du Jorat

- Unité Forêts du Service des Parcs et Domaines de la Ville de Lausanne

- Inspection cantonale des forêts (DGE-FORET)

Principaux résultats du point initial

La situation dans les forêts lausannoises du Jorat reste stable. Le suivi des pièges à phéromones présents dans le périmètre du Parc naturel et sa périphérie (3 dans l’aire protégée, 2 dans la zone pare-feu, correspondant au périmètre d’action contre ce scolyte) a notamment montré qu’un seul site est passé du seuil tolérable à critique en 2023 et se situait au cœur de l’aire protégée, à plus de 500 m des forêts exploitées environnantes. Ce foyer ne représente donc pas de danger pour ces dernières au vu de cette distance, valeur seuil de déplacement du Bostryche typographe. Le printemps pluvieux de 2024 semble avoir eu un léger effet sur les effectifs de scolytes, mais de manière anecdotique. Les étés chauds et secs profitent à ces insectes, d’autant plus que les forêts du Jorat présentent des taux d’enrésinement très élevé par rapport à la composition naturelle que l’on devrait retrouver (hêtraie).

© n+p

© n+p

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

© n+p et Parc naturel du Jorat

Le Parc naturel et l’UNIL s’engagent à soutenir et à développer les activités de recherche, d’enseignement et de diffusion scientifique en créant un pont commun.